在波澜壮阔的中国钢铁工业发展历程中,有一位熠熠生辉的人物,他以卓越的智慧、坚韧的毅力和无私的奉献,为行业的崛起与进步立下不朽功勋,他就是邵象华。

邵象华(1913.2.22—2012.3.21)

两院院士、钢铁冶金学家、钢铁工程技术专家、中国钢铁冶金工程的奠基人和开拓者之一。

一、初涉学术,海外深造

1913年2月22日,邵象华出生于浙江杭州的一个中学教师家庭。自幼,他便展露出非凡的学习天赋,凭借着勤奋刻苦的精神,成绩始终名列前茅,多次跳级求学,年少时便踏上了知识探索的快车道。

1932年,年仅19岁的邵象华从浙江大学化工系毕业,随后在上海交通大学担任助教,迈出了学术与工业实践的第一步。

1934年,他成功考取第二届中英庚子赔款留学生,远渡重洋,赴英国伦敦大学帝国理工学院主修冶金专业。在英国的求学岁月里,他如饥似渴地汲取先进的冶金知识,师从知名导师卡本特爵士,深入钻研钢表面渗氮硬化机理,于 1936 年斩获伦敦大学一级荣誉冶金学士,并在次年获得冶金硕士学位。

二、临危受命,奠基工业

学成归国后,邵象华投身于祖国的钢铁事业建设,开启了一段波澜壮阔的征程。1938 年,面对中央钢铁厂缓办的困境,他临危受命,在中央机器厂负责建立理化实验室和耐火材料车间,为工业基础的夯实默默耕耘。

三、杏坛授业,培育栋梁

1939 年,他出任武汉大学工学院首任冶金教授,言传身教,为国家培育了一批批优秀的冶金专业人才。

四、执掌厂务,积累经验

1941 年,他又奔赴电化冶炼厂第四厂担任厂长,积累了宝贵的一线生产管理经验。

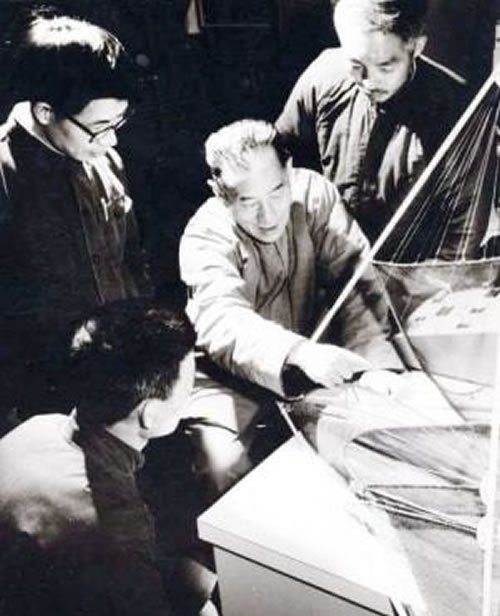

五、投身建设,鞍钢建功

1945 年,邵象华受资源委员会派遣前往东北接收钢铁企业,见证了历史的重要转折。

1948 年鞍山解放,他毅然选择留下,全身心投入到新中国钢铁事业的建设中。在鞍钢,他担任总工程师,主持制定生产工序技术操作规程和产品检验标准,构建起中国第一代大型钢厂的生产技术和研究开发体系,为鞍钢的恢复生产与技术革新立下汗马功劳。

六、科研突破,成果斐然

在科研领域,邵象华更是成果丰硕。他设计并主持建设了中国第一座新型平炉,革新了传统的设计理念,运用先进的冶金炉热工和空气动力学原理,使平炉设计更具科学性与高效性。他深入研究沸腾钢,成功开发出减轻沸腾钢偏析的新工艺,显著提升了产品质量,引发国际同行的高度关注。

20 世纪 60 年代初,面对国家对超低碳不锈钢的迫切需求,他另辟蹊径,利用普通电弧炉成功试炼出超低碳不锈钢,为国家核能开发提供了关键材料。

此外,他还在加稀土元素炮管钢研制、平炉熔池顶吹氧气强化操作、氧气转炉底吹煤和氧等技术领域取得重大突破,多项成果获得国家专利,推动了中国钢铁工业的技术升级。

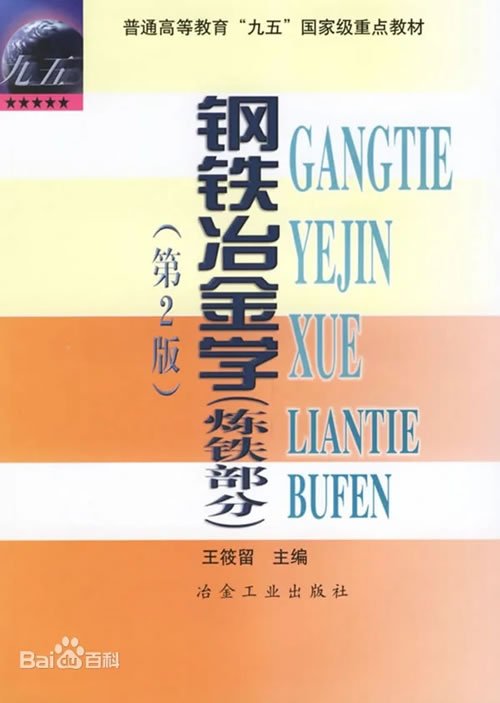

七、著书立说,接轨国际

除了科研实践,邵象华在学术理论方面也贡献卓越。1950年,他撰写出版了中国第一部《钢铁冶金学》专著,为国内钢铁冶金学科的发展提供了重要的理论基石。同时,他积极主持翻译国际炼钢专著,引入国外先进的知识与理念,促进了国内钢铁行业与国际的接轨。

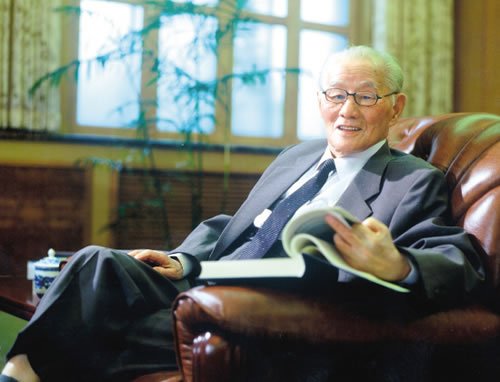

八、荣誉加身,建言献策

在荣誉与社会任职方面,1955年,邵象华当选为中国科学院学部委员,1992年被日本铁钢协会推选为名誉会员,1995年当选为中国工程院院士,成为双院士的他,为国家钢铁工业政策制定、科研项目评审等工作积极建言献策。他还曾担任全国人大代表等重要职务,心系国家与行业发展。

九、巨星陨落 精神不朽

2012年3月21日,邵象华在北京逝世,享年100岁,安葬于八达岭陵园。他的一生,是为中国钢铁事业拼搏奋斗的一生,从基础建设到前沿技术研发,从人才培育到学术理论构建,他的贡献贯穿了中国钢铁工业发展的每一个重要阶段。他如同一座巍峨的丰碑,激励着一代又一代钢铁人在追求钢铁强国的道路上奋勇前行,他的精神与功绩,将永远铭刻在中国钢铁工业的史册之上。